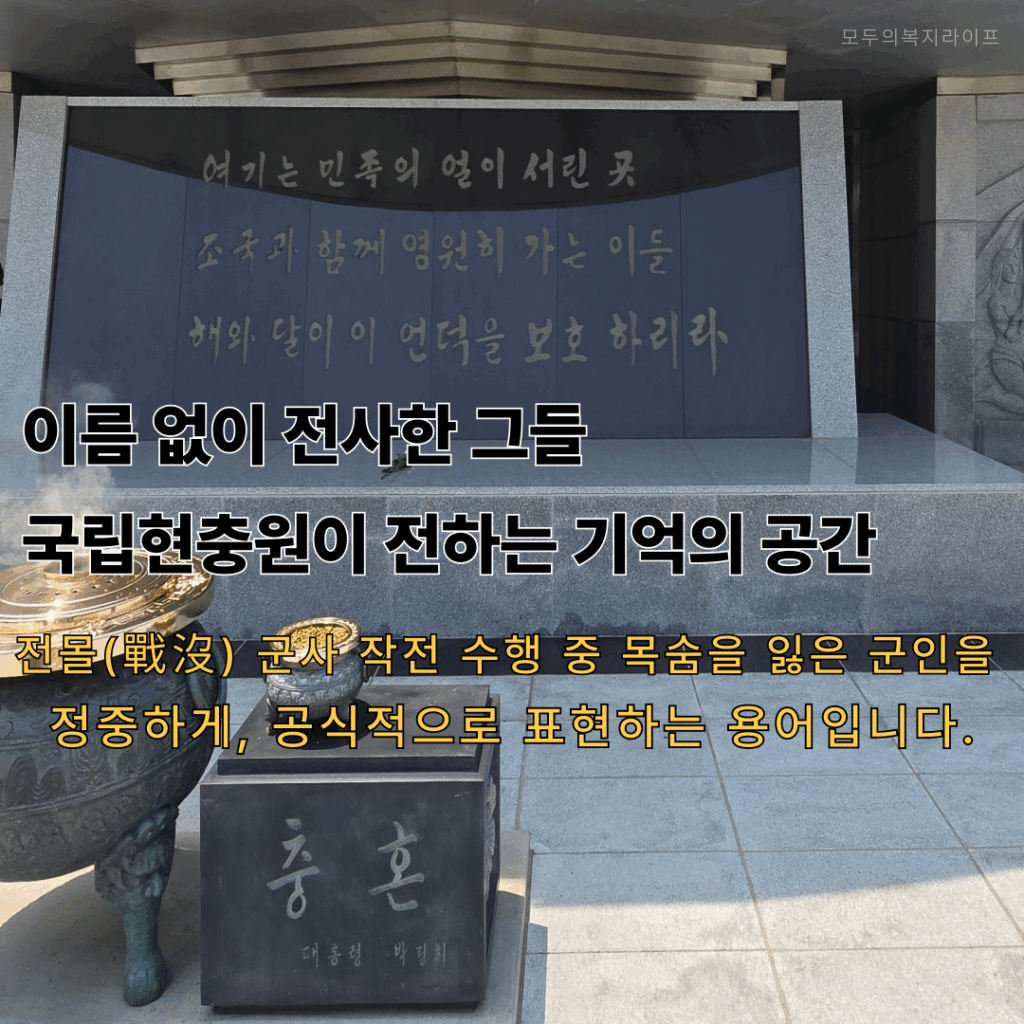

이름 없이 전사한 그들, 국립현충원이 전하는 기억의 공간

그들은 누구였을까요.

이름 석 자도, 계급장도 없이 총알이 빗발치던 산과 강에서

“내가 막을게, 네가 가라”고 말하던 이들.

누군가는 군번줄 하나로, 누군가는 편지 한 장으로

그들의 존재를 증명했습니다.

우리는 그들의 이름을 모두 알 수는 없지만,

그들이 ‘지킨’ 세상에 살고 있다는 사실만은 결코 잊지 말아야 합니다.

전몰장병이란?

**‘전몰장병(戰沒將兵)’**이란

전쟁 중 전투 수행 중 전사(戰死)하거나 실종(失踪)된 군인을 말합니다.

- ‘전몰(戰沒)’: 전쟁 중 목숨을 잃거나 실종됨

- ‘장병(將兵)’: 장교와 병사 전체를 의미

즉, 조국을 위해 싸우다 생명을 잃은 군인 전체를 포괄하는 표현입니다.

단순한 사망자나 퇴역군인과는 달리, 군 복무 중 실전 전투에서 생명을 바친 분들을 의미합니다.

예시로 이해하기

- 6.25전쟁, 베트남전 등 실제 전쟁 중

- 작전 수행 중 전사하거나

- 실종 후 끝내 돌아오지 못한 군인

👉 모두 **‘전몰장병’**에 해당합니다.

‘전몰(戰沒)’이라는 표현의 의미

- 戰(전) = 전쟁, 전투

- 沒(몰) = 빠질 몰, 죽을 몰 → 전투 중 죽거나 실종됨

즉, **“전투 중 생명을 잃거나 사라졌다”**는 뜻으로,

군사 작전 수행 중 목숨을 잃은 군인을 정중하게, 공식적으로 표현하는 용어입니다.

왜 ‘전사’가 아니라 ‘전몰’인가요?

- **‘전사(戰死)’**는 전투 중 확인된 사망만 포함합니다.

- **‘전몰(戰沒)’**은 사망과 실종 전체를 포함하는 보다 넓고 포괄적인 표현입니다.

예를 들어:

- 전투 중 총에 맞아 현장에서 즉사 → 전사

- 전투 중 실종되어 끝내 유해를 찾지 못함 → 전몰

👉 그래서 국방부, 국가보훈처 등은

전사자와 실종자 전체를 아우르는 **공식 추모 용어로 ‘전몰장병’**을 사용합니다.

‘전몰’은 단순히 죽음을 의미하는 것이 아니라,

국가를 위해 싸우다 “돌아오지 못한” 모든 장병을 포함하는 표현입니다.

그래서 묘비, 추념식, 현충탑 표기에서도 ‘전몰’이 공식 용어로 사용됩니다.

전몰장병, ‘살아서도 죽어서도 전쟁 중인 이들’

‘전몰’이란, 전투 중 전사하거나 실종된 군인을 뜻합니다.

특히 한국전쟁 당시 많은 병사들이 신원조차 확인되지 않은 채 전사했고,

그 유해조차 수습되지 못한 경우가 허다했습니다.

지금도 강원도 산속 어딘가에는 그들의 흔적이 남아 있습니다.

전몰장병은 단지 ‘전사자’가 아닙니다.

그들은 목숨의 대가로 오늘을 지킨 전쟁의 주체였습니다.

국방부는 2025년 현재까지 약 13만여 명의 국군 전몰장병을 공식 기록하고 있으며,

그중 상당수는 국립묘지나 가족묘지, 또는 무연고로 현충원에 안장돼 있습니다.

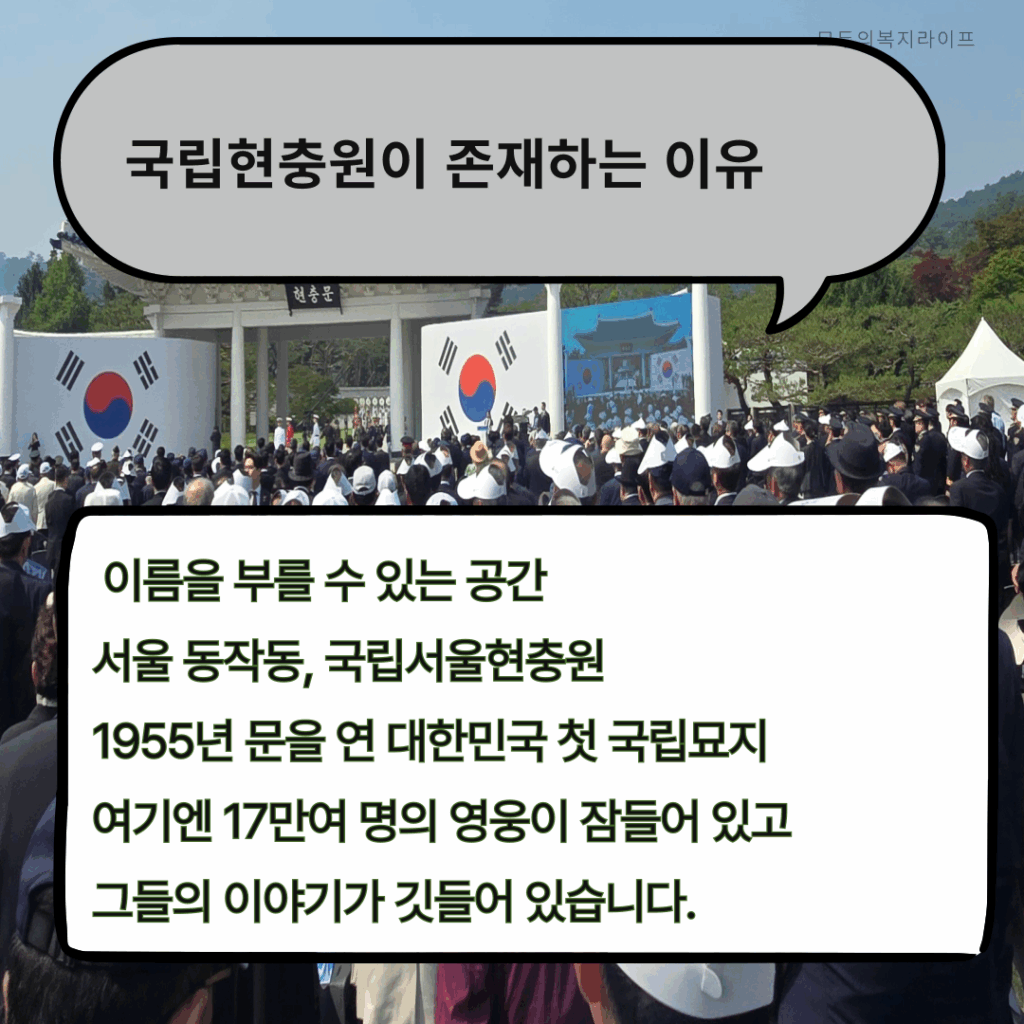

국립현충원, 이름 없이 잠든 영웅들이 있는 곳

서울 동작구에 위치한 국립서울현충원은 1955년 7월 개원된

대한민국 최초의 국립묘지입니다.

이곳에는 전쟁 중 전사한 국군 장병뿐 아니라

독립운동가, 경찰, 소방, 국가유공자 등 약 17만여 명이 안장돼 있습니다.

특히 이곳에는 ‘무명용사탑’, ‘호국영령 위패봉안실’ 같은 공간이 있으며

이름조차 남기지 못하고 전사한 이들을 위한 상징적 위령 공간도 마련되어 있습니다.

현충탑 앞에 선 국기를 마주하면,

당신은 그 어떤 설명 없이도 ‘이곳이 왜 존재해야 하는지’를 느끼게 됩니다.

현충일의 유래와 의미는 무엇일까?

매년 6월 6일은 현충일(Memorial Day)로,

1956년부터 국가기념일로 지정되어 공식 추모식과 조기 게양이 이뤄집니다.

이날 오전 10시, 전국에 울리는 사이렌은

1분간 멈춤과 묵념으로 이어지고

그 짧은 시간이야말로 대한민국의 존재 이유를 되새기는 순간입니다.

이 행사는 단순한 추모가 아닙니다.

‘기억은 책임이며, 그 책임은 행동으로 이어져야 한다’는 국가적 의지의 표현입니다.

전사자 유해 발굴 – 늦었지만 끝까지

국방부 유해발굴감식단(MIA)은

2000년부터 전몰장병의 유해를 찾기 위해 비무장지대, 산악지대 등 수색을 지속해오고 있습니다.

찾아낸 유해는 DNA 감식 등을 통해 가족에게 인계되며,

가족이 없는 경우 현충원에 안장됩니다.

2025년 기준 누적 발굴 유해는 약 13,000구 이상이며,

그 중 신원이 확인된 유해는 약 200여 구에 불과합니다.

그러나 정부는 “끝까지 포기하지 않겠다”는 원칙 아래

‘호국의 영웅을 집으로’라는 사명으로 발굴을 이어가고 있습니다.

유족에게 국립현충원이란?

국립현충원은 유족들에게 단지 묘지가 아닙니다.

‘기억의 집’이자 ‘국가의 약속이 보이는 공간’입니다.

매년 6월 6일, 수많은 유족들은

검은 정장을 입고 조용히 국기를 향해 절을 올립니다.

“그가 떠난 뒤, 국립현충원이 그를 대신 안아주고 있다는 사실에 감사하다.”

이들의 말처럼 현충원은 기억을 위임받은 국가의 상징입니다.

묘비를 닦으며 아이에게 전하는 말,

“네 할아버지는 이 나라를 지키셨어”

그 짧은 한마디가 세대를 넘는 교육이 됩니다.

현충원에서의 하루 – 기억의식을 넘어선 국민참여

국립현충원은 단순히 안장만 이뤄지는 곳이 아닙니다.

매일 아침 9시, 국기 게양과 함께 하루가 시작되고,

오후 5시에는 조용한 국기 하강 예식이 엄숙하게 진행됩니다.

이 절차는 묵념, 애국가, 현충의례로 구성되며 방문객 누구나 참여할 수 있습니다.

또한 현충원에서는 묘비 닦기, 태극기 꽂기, 위패 정비 봉사활동도 운영됩니다.

사전 신청 시 누구나 참여할 수 있으며,

학생들에게는 ‘보훈 체험 인증서’가 발급되어

진로 체험활동으로도 활용되고 있습니다.

대한민국의 현충원은 서울뿐일까?

많은 이들이 국립현충원 하면 서울만 떠올리지만

대전현충원, 임실호국원, 영천호국원, 괴산호국원 등

전국 각지에도 10여 개의 국립묘지가 있습니다.

서울현충원이 공간 부족으로 장병 안장이 어려워지며

대전현충원이 제2의 중심 현충원으로 자리매김했습니다.

각 지역 출신 순직자들을 위한 헌화·참배도 활발히 이뤄지고 있습니다.

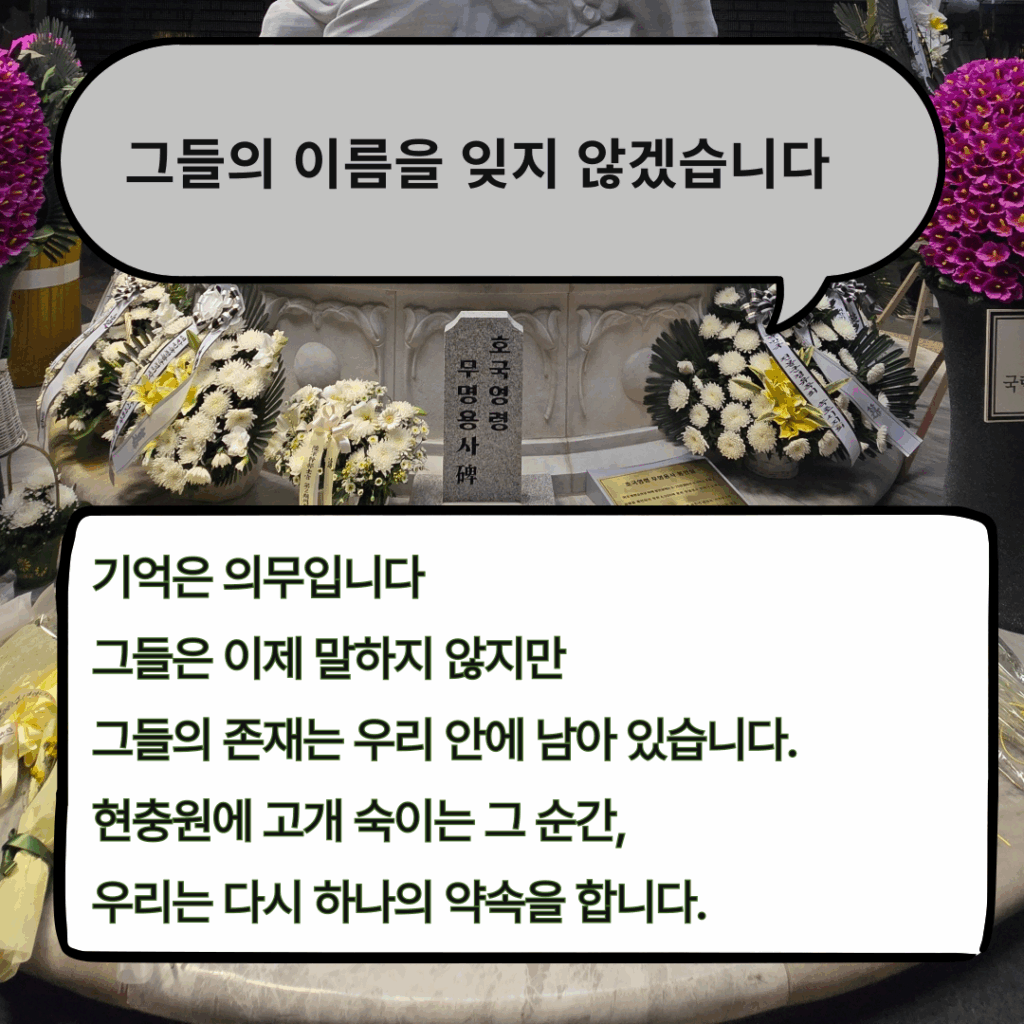

그들의 이름을 잊지 말아야 할 이유

국군 전몰장병은 ‘역사 속 영웅’이 아닙니다.

그들은 지금도 우리 주변 어딘가에 흔적으로 살아 있습니다.

그들의 삶은 멈췄지만,

그들이 지킨 시간은 오늘의 대한민국으로 이어지고 있습니다.

국립현충원은 그 ‘이름 없는 시간’들을 모아 놓은 곳입니다.

우리는 그곳을 찾아가 말 없이 고개를 숙이고,

마음을 다해 “잊지 않겠습니다”라고 약속합니다.